- О ТУСУРе

- Абитуриентам

-

Студентам

- Первокурсникам

- Расписание занятий

- Система дистанционного обучения

- Научно-образовательный портал

- Библиотека

- Групповое проектное обучение

- Журнал посещаемости

- Журнал успеваемости

- Клубы по интересам

- Спорт в ТУСУРе

- Профком студентов

- Содействие трудоустройству

- Облачное хранилище ТУСУРа

- Поддержка студенческих семей

- Поддержка участников СВО и их детей

- Аспирантам

-

Сотрудникам

- Телефонный справочник

- Расписание занятий

- Система дистанционного обучения

- Научно-образовательный портал

- Библиотека

- Журнал посещаемости

- Журнал успеваемости

- Генератор рабочих программ

- Генератор ОПОП

- Генератор ИПРП

- Показатели эффективности труда ППС

- Спорт в ТУСУРе

- Профком сотрудников

- Облачное хранилище ТУСУРа

- Выпускникам

- Партнёрам

Метаболизм и радиотеплолокаторы: доцент ТУСУРа о возможностях аспирантов

Потребность предприятий в высококвалифицированных специалистах растет вместе с темпами научно-технического прогресса. Сейчас многие компании готовы предоставлять аспирантам возможность проводить исследования, связанные с реальными производственными задачами. О неинвазивной диагностике, радиотеплолокаторах и производственной аспирантуре – рассказал доцент ТУСУРа Антон Убайчин.

В настоящий момент Минобрнауки работает над запуском пилотного проекта по созданию производственной аспирантуры. Это формат обучения, при котором молодые ученые решают реальные задачи предприятий-партнеров, получая доступ к современной приборной базе и возможность работать над актуальными проектами. Такой подход позволяет готовить специалистов, способных решать прикладные задачи в высокотехнологичных отраслях.

– Не могли бы вы рассказать об аспирантуре под вашим руководством? Какова уникальность научных тематик, которые вы предлагаете поступающим?

– Нашим коллективом проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, благодаря которым появились два новых направления в рамках развиваемой нашим коллективом научной школы. В настоящий момент создан интересный и в достаточной степени проработанный теоретический материал с экспериментальными наработками, по которому очень удобно и, на мой взгляд, перспективно защитить кандидатскую диссертацию по радиотехническому направлению.

Наш коллектив занимается пассивными дистанционными исследованиями природных сред и объектов. В первую очередь, конечно, мы решаем задачи, связанные с поиском и идентификацией скрытых объектов методами радиотеплолокации. Представьте себе такую ситуацию, когда необходимо получить сведения о дистанционно расположенном объекте, скрытом за оптически непрозрачной преградой, например, узнать его структуру, оценить материал, из которого он состоит, измерить дальность до него, оценить скорость перемещения и все это без использования активного зондирующего сигнала.

То есть, в активной радиолокации для того, чтобы получить сведения об объекте, нужно сгенерировать зондирующий сигнал, принять отраженный сигнал от объекта и на основании его анализа сделать вывод о его форме, структуре, дальности, скорости, и т.д. В радиотеплолокации вся информация об объекте доступна за счет приема собственного электромагнитного излучения этого объекта. Таким образом, мы реализуем сверхвысокочувствительные системы, работающие в СВЧ- и КВЧ-диапазонах, способные принимать слабые шумовые сигналы на фоне собственных шумов приемной аппаратуры и обрабатывать их.

– Можете уточнить, где применяются эти технологии, в каких сферах?

- В первую очередь, это широкий спектр задач, которые относятся к дистанционному зондированию природных сред, дистанционному зондированию Земли с летательных аппаратов. В рамках этого направления, например, мы работаем для предприятий ВПК по тематикам, связанным с интересными и перспективными бортовыми высокочастотными радиоизмерительными системами.

Более гражданские применения таких технологий находят себя в медицинской диагностике, пассивном радиовидении, дефектоскопии и т.п. То есть, это такие области, где необходимо «заглянуть» внутрь объекта без какого-либо физического или электрического воздействия на него.

Что касается непосредственно научной работы, то в рамках реализованных проектов РНФ, развиваются направления измерения параметров быстропротекающих радиотепловых процессов и исследования биологических объектов. В рамках последнего, мы подготавливаем измерительную систему для неинвазивной диагностики, способную измерить глубинную температуру биологических объектов и строить объемную карту распределения температуры внутри всего тела человека.

Имея достоверные сведения о распределении внутренней температуры человека, можно сделать вывод о скорости метаболизма в его тканях. Так, например, присутствие аномалии в метаболизме может являться маркером наличия раннего опухолевого процесса, что крайне важно для медицинской диагностики.

Если говорить про дистанционные исследования, то сейчас мы занимаемся разработкой специального радиолокационного приемника СВЧ-радиометра, способного обнаруживать быстро перемещающиеся объекты на фоне неба или исследовать объекты, динамическое состояние которых меняется достаточно быстро. К примеру, исследовать вспышки на Солнце, строить пассивные изображения различных природных сред.

– Насколько предлагаемые направления практикоориентированы, или все же они являются больше теоретическими? Как вы относитесь к инициативе Минобрнауки РФ о создании производственной аспирантуры?

– Предлагаемые сейчас для поступления в аспирантуру научные направления по тематике антенн, СВЧ-устройств и бортовых радиолокаторов, на мой взгляд, это больше практикоориентированная история. Более того, эти направления выросли из технических противоречий, возникших в результате выполнения сугубо прикладных конструкторских работ.

Я поддерживаю инициативу создания «производственной аспирантуры». Но, безусловно, это должен быть правильно выстроенный процесс подготовки кадров именно высшей квалификации. Это очень удобно для одновременной реализации общих интересов. У наукоемких предприятий есть перспективные задачи, некоторые из них они готовы их финансировать. У вузов и РАН есть опыт подготовки кадров высшей квалификации, и есть мотивированные и перспективные кадры. Почему бы не взаимодействовать?

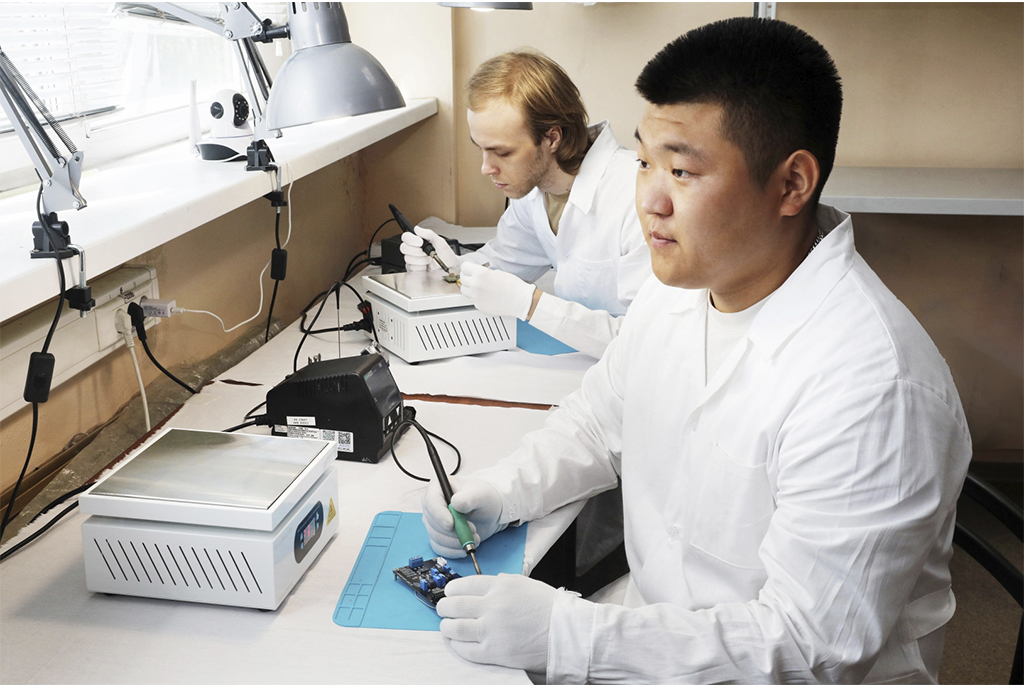

В нашем коллективе что-то подобное реализуется уже давно и, на мой взгляд, неплохо. Речь о решении молодыми научными кадрами или аспирантами перспективных задач высокотехнологичных наукоемких предприятий.

Сейчас, ни для кого не секрет, что с каждым годом научно-технический прогресс и те системы, которые участвуют в его интеграции в жизнь общества, находят свое постоянное усложнение. Самый простой пример: возьмем мобильные телефоны. Лет 30 назад сама идея создания доступной каждому персональной мобильной видео и телефонии для многих была просто фантастической. Прошел небольшой, в историческом плане, промежуток времени, и посмотрите сейчас, какие мобильные коммуникационные технологии предлагает современный рынок. Аналогичные технологические прорывы происходят и в других областях техники, в том числе специальных. Над реализацией таких систем у нас и за рубежом работают лучшие умы. И для создания таких технически опережающих систем необходима реализация новых подходов, применение новых научных знаний и методов, которые на пустом месте, сами собой, никогда не возникнут. Новые идеи способны генерировать только люди и, в первую очередь, кандидаты, доктора наук, академики. Именно в их профессиональные компетенции входит оценка современных трендов, понимание плюсов и минусов уже существующих систем, реализация новых подходов, способных обеспечить технологическое конкурентное преимущество.

– Как аспиранты задействованы в сотрудничестве с компаниями? Не могли бы вы рассказать, с какими компаниями вы сотрудничаете?

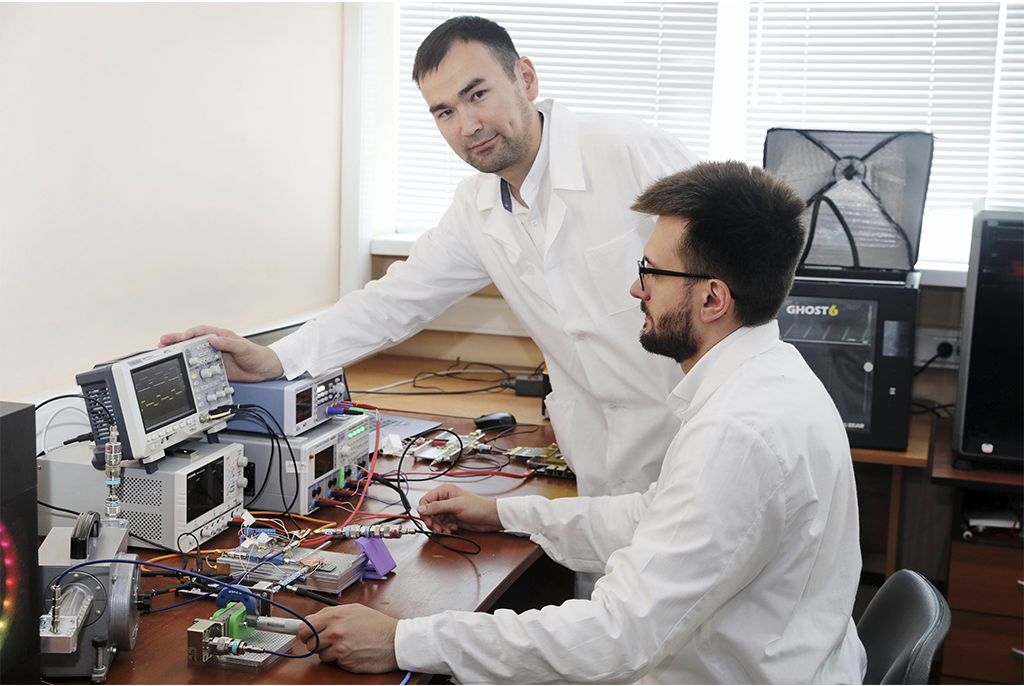

– Аспиранты задействованы прямым образом. Зачастую они являются ответственными исполнителями работ по прикладным проектам. Мы взаимодействуем с Конструкторским бюро систем прикладной автоматики и радиотехники «КБ СПАРТ». Это предприятие решает задачи реализации СВЧ-систем, систем радиолокации, современных радиоизмерительных систем.

В рамках взаимодействия с предприятием мы занимаемся, например, разработкой бортовых антенн. Эта работа направлена на создание антенны, обеспечивающей сравнительно сложную диаграмму направленности, с одной стороны, и, с другой стороны, реализация этой антенны должна позволять ее использование на высококинетических, быстро перемещающихся объектах. Это обуславливает использование стойких материалов при соблюдении заданных массогабаритных и электрических характеристик.

Политика генерального директора нашего индустриального партнера во многом направлена на поддержание тесной связи между исполнителями, руководителями, научными консультантами предприятия. Скажем так, выстроенная иерархия и управленческая структура при реализации проектов с индустриальным партнером позволяет общаться напрямую практически с любым членом проектной группы, а это, в первую очередь, возможность обмена опытом.

Если говорить про подготовку кандидатской диссертации по техническим наукам, то здесь необходима именно техническая составляющая, поддержка. Это макет, экспериментальная установка, приборная база, лаборатория, оборудование, комплектующие, оснастка. И в этой части наш индустриальный партнер зачастую полностью берет на себя помощь в подготовке технической части диссертационной работы. Это политика генерального директора.

– Что порекомендуете при выборе направления подготовки в аспирантуре выпускникам университетов? Возможно, есть какие-либо «секреты», рекомендации?

– Возможна такая ситуация, когда будущие выпускники, спустя годы, а возможно и десятки лет, придут к тому, что им необходима ученая степень, например, для карьерного роста, самореализации... И, конечно, здесь я бы порекомендовал делать все в свое время – окончание магистратуры или специалитета это как раз то самое время, когда надо хотя бы попытаться попробовать свои силы в настоящей науке.

Если говорить про практические советы при поступлении в аспирантуру, то здесь, конечно, надо проявить активную позицию, встретиться с разными научными руководителями, обсудить варианты совместной работы, понять, устраивает ли вас предложенный руководителем план и направление диссертационной работы, посмотреть на научный коллектив, в котором планируете работать, постараться комплексно оценить все эти факторы. И особенно присмотреться к научному руководителю, так как от него зависит, как минимум, половина успеха при защите диссертации. Больше общайтесь в университетской среде, выбирайте интересную вам научную тематику, поступайте в аспирантуру и дерзайте – будет весело!

Приём документов в аспирантуру ТУСУРа ведётся с 20 мая и заканчивается 6 сентября (для поступающих на бюджетной основе). Вся актуальная информация о поступлении в аспирантуру: сроки и способ подачи документов, правила приёма на 2025/2026 гг., направления подготовки, расписание вступительных экзаменов – по ссылке.

Другие новости

Выпускник Евгений Янкилевич, возглавляющий крупнейшую сеть региональных аэропортов России «Новапорт Холдинг», - о базовых принципах, которые закладывает инженерное образование ТУСУРа, о том, как эта база помогает в авиационной карьере и формировании проектов будущего в аэропортовой деятельности, о проповедниках электроники и электронного человеческого будущего, и о мечтах родителей, которые удалось объединить и воплотить в жизнь.

Свыше 90 человек в 2025 году поступили в аспирантуру Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. В основном поступающие выбирали стратегически важные специальности, в частности связанные с ИИ.

Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУРа) совместно со специалистами «Национальной компьютерной корпорации», разрабатывают компоненты отечественной системы автоматизированного проектирования (САПР) СВЧ интегральных схем, а также антенн и микроволновых устройств. В 2026 году планируется создание первой версии САПР для интегральных схем.

Магистрант Передовой инженерной школы Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ПИШ ТУСУР) Владимир Грахович работает над компьютерным симулятором работы инженера службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС). Разработка поможет студентам осваивать навыки обслуживания и ремонта авиационного оборудования, доступ к которому в реальной жизни ограничен. Подробнее автор разработки рассказал РИА Томск.